Химический состав

| Изобилие элементов в соотношении с водородом на Юпитере и Солнце[35] | |||

|---|---|---|---|

| Элемент | Солнце | Юпитер/Солнце | |

| He/H | 0.0975 | 0.807 ± 0.02 | |

| Ne/H | 1.23×10−4 | 0.10 ± 0.01 | |

| Ar/H | 3.62×10−6 | 2.5 ± 0.5 | |

| Kr/H | 1.61×10−9 | 2.7 ± 0.5 | |

| Xe/H | 1.68×10−10 | 2.6 ± 0.5 | |

| C/H | 3.62×10−4 | 2.9 ± 0.5 | |

| N/H | 1.12×10−4 | 3.6 ± 0.5 (8 бар) 3.2 ± 1.4 (9—12 бар) | |

| O/H | 8.51×10−4 | 0.033 ± 0.015 (12 бар) 0.19—0.58 (19 бар) | |

| P /H | 3.73×10−7 | 0.82 | |

| S/H | 1.62×10−45 | 2.5 ± 0.15 | |

Красноватые вариации цвета Юпитера могут объясняться наличием соединений фосфора, серы и углерода[37] в атмосфере. Поскольку цвет может сильно варьироваться, предполагается, что химический состав атмосферы также различен в разных местах. Например, имеются «сухие» и «мокрые» области с разным содержанием водяного пара.

Структура

- Атмосфера. Её делят на три слоя[37]:

- внешний слой, состоящий из водорода; он содержит три слоя облаков[37]:

- вверху — облака из оледеневшего аммиака (NH3). Его температура составляет около −145 °C, давление — около 1 атм[2];

- ниже — облака кристаллов гидросульфида аммония (NH4HS);

- в самом низу — водяной лёд и, возможно, жидкая водавероятно, имеется в виду - в виде мельчайших капель. Давление в этом слое составляет около 1 атм, температура примерно −130 °C (143 К). Ниже этого уровня планета непрозрачна[37].

- средний слой, состоящий из водорода (90 %) и гелия (10 %);

- нижний слой, состоящий из водорода, гелия и примесей аммиака, гидросульфата аммония и воды.

- внешний слой, состоящий из водорода; он содержит три слоя облаков[37]:

- Слой металлического водорода. Температура этого слоя меняется от 6300 до 21000 К, а давление от 200 до 4000 ГПа.

- Каменное ядро.

- Юпитер находится в гидродинамическом равновесии

- Юпитер находится в термодинамическом равновесии.

В рамках этой простой трёхслойной модели чёткой границы между основными слоями не существует, однако и области фазовых переходов невелики. Следовательно, можно сделать допущение, что почти все процессы локализованы, и это позволяет каждый слой рассматривать отдельно.

Атмосфера

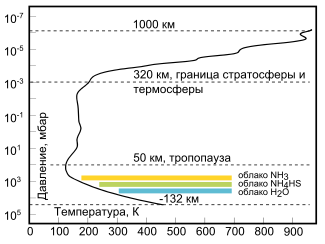

Температура в атмосфере не растёт монотонно. В ней, как и на Земле, можно выделить экзосферу, термосферу, стратосферу, тропопаузу, тропосферу. В самых верхних слоях температура велика; по мере продвижения вглубь давление растёт, а температура падает до тропопаузы; начиная с тропопаузы, и температура, и давление растут по мере продвижения вглубь. В отличие от Земли, на Юпитере нет мезосферы и соответствующей ей мезопаузы.В тропосфере Юпитера происходит довольно много интересных процессов: именно здесь планета теряет излучением значительную часть своего тепла, именно здесь формируются полярные сияния, именно тут формируется ионосфера. За её верхнюю границу взят уровень давления в 1 нбар. Наблюдаемая температура термосферы 800—1000 К, и на данный момент этот фактический материал до сих пор не получил объяснения в рамках современных моделей, так как в них температура не должна быть выше примерно 400 К[38]. Охлаждение Юпитера тоже нетривиальный процесс: трёхатомный ион водорода(H3+), кроме Юпитера найденный только на Земле, вызывает сильную эмиссию в средней инфракрасной части спектра на длинах волн между 3 и 5 нм[38][39].

Согласно непосредственным измерениям спускаемого аппарата, верхний уровень непрозрачных облаков характеризовался давлением в 1 атмосферу и температурой −107° С; на глубине 146 км — 22 атмосферы, +153 °C.[40] Также «Галилео» обнаружил «тёплые пятна» вдоль экватора. По-видимому, в этих местах слой внешних облаков тонок, и можно видеть более тёплые внутренние области.

Под облаками находится слой глубиной 7—25 тыс. км, в котором водород постепенно изменяет своё состояние от газа к жидкости с увеличением давления и температуры (до 6000 °C). Чёткой границы, отделяющей газообразный водород от жидкого, по-видимому, не существует[41][42]. Это может выглядеть примерно как непрерывное кипение глобального водородного океана[18].

Слой металлического водорода

Металлический водород возникает при больших давлениях (около миллиона атмосфер) и высоких температурах, когда кинетическая энергия электронов превышает потенциал ионизации водорода. В итоге протоны и электроны в нём существуют раздельно, поэтому металлический водород является хорошим проводником электричества[43][44]. Предполагаемая толщина слоя металлического водорода — 42—46 тыс. км[43][45].Мощные электротоки, возникающие в этом слое, порождают гигантское магнитное поле Юпитера[18][6]. В 2008 году Реймондом Джинлозом из Калифорнийского университета в Беркли и Ларсом Стиксрудом из Лондонского университетского колледжа была создана модель строения Юпитера и Сатурна, согласно которой в их недрах находится также металлический гелий, образующий своеобразный сплав с металлическим водородом[46][47][48][49][50].

Ядро

С помощью измеренных моментов инерции планеты можно оценить размер и массу её ядра. На данный момент считается, что масса ядра — 10 масс Земли, а размер — 1,5 её диаметра[30][7][51].Юпитер выделяет существенно больше энергии, чем получает её от Солнца. Исследователи предполагают, что Юпитер обладает значительным запасом тепловой энергии, образовавшимся в процессе сжатия материи при формировании планеты[43]. Прежние модели внутреннего строения Юпитера, стараясь объяснить избыточную энергию, выделяемую планетой, допускали возможность радиоактивного распада в её недрах или освобождение энергии при сжатии планеты под действием сил тяготения[43].

Межслоевые процессы

Локализовать все процессы внутри независимых слоёв невозможно: необходимо объяснять недостаток химических элементов в атмосфере, избыточное излучение и т. д.Различие в содержании гелия во внешних и во внутренних слоях объясняют тем, что гелий конденсируется в атмосфере и в виде капель попадает в более глубокие области. Данное явление напоминает земной дождь, но только не из воды, а из гелия. Недавно было показано, что в этих каплях может растворяться неон. Тем самым объясняется и недостаток неона[52].

Атмосферные явления и феномены

Движение атмосферы

Ещё по наземным наблюдениям астрономы разделили пояса и зоны в атмосфере Юпитера на экваториальные, тропические, умеренные и полярные. Поднимающиеся из глубин атмосферы нагретые массы газов в зонах под действием значительных на Юпитере кориолисовых сил вытягиваются вдоль меридианов планеты, причём противоположные края зон движутся навстречу друг другу. На границах зон и поясов (области нисходящих потоков) присутствует сильная турбулентность[37][53]. Севернее экватора потоки в зонах, направленные к северу, отклоняются кориолисовыми силами к востоку, а направленные к югу — к западу. В южном полушарии — соответственно, наоборот[53]. Схожей структурой на Земле обладают пассаты.

Полосы

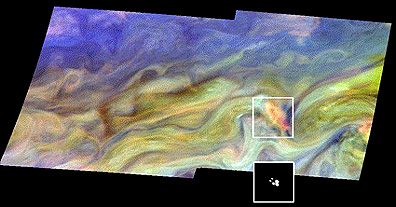

Характерной особенностью внешнего облика Юпитера являются его полосы. Существует ряд версий, объясняющих их происхождение. Так, по одной из версий, полосы возникали в результате явления конвекции в атмосфере планеты-гиганта — за счёт подогрева, и, как следствие, поднятия одних слоёв, и охлаждения и опускания вниз других. Весной 2010 года[54] учёными была выдвинута гипотеза, согласно которой полосы на Юпитере возникли в результате воздействия его спутников[54][55]. Предполагается, что под влиянием притяжения спутников на Юпитере сформировались своеобразные «столбы» вещества, которые, вращаясь, и сформировали полосы[54][55].Конвективные потоки, выносящие внутреннее тепло к поверхности, внешне проявляются в виде светлых зон и тёмных поясов. В области светлых зон отмечается повышенное давление, соответствующее восходящим потокам. Облака, образующие зоны, располагаются на более высоком уровне (примерно на 20 км), а их светлая окраска объясняется, видимо, повышенной концентрацией ярко-белых кристаллов аммиака. Располагающиеся ниже тёмные облака поясов состоят, предположительно, из красно-коричневых кристаллов гидросульфида аммония и имеют более высокую температуру. Эти структуры представляют области нисходящих потоков. Зоны и пояса имеют разную скорость движения в направлении вращения Юпитера. Период обращения колеблется на несколько минут в зависимости от широты[7]. Это приводит к существованию устойчивых зональных течений или ветров, постоянно дующих параллельно экватору в одном направлении. Скорости в этой глобальной системе достигают от 50 до 150 м/с и выше[53]. На границах поясов и зон наблюдается сильная турбулентность, которая приводит к образованию многочисленных вихревых структур[56][53]. Наиболее известным таким образованием является Большое красное пятно, наблюдающееся на поверхности Юпитера в течение последних 300 лет.

Возникнув, вихрь поднимает на поверхность облаков нагретые массы газа с пара́ми малых компонентов. Образующиеся кристаллы аммиачного снега, растворов и соединений аммиака в виде снега и капель, обычного водяного снега и льда постепенно опускаются в атмосфере, пока не достигают уровней, на которых температура достаточна высока, и испаряются. После чего вещество в газообразном состоянии снова возвращается в облачный слой[53].

Летом 2007 года телескоп «Хаббл» зафиксировал резкие изменения в атмосфере Юпитера. Отдельные зоны в атмосфере к северу и югу от экватора превратились в пояса, а пояса — в зоны. При этом изменились не только формы атмосферных образований, но и их цвет[57].

9 мая 2010 года астроном-любитель Энтони Уэсли (англ. Anthony Wesley, также см. ниже) обнаружил, что с лика планеты внезапно исчезло одно из самых заметных и самых стабильных во времени образований — Южный экваториальный пояс. Именно на широте Южного экваториального пояса расположено «омываемое» им Большое красное пятно. Причиной внезапного исчезновения Южного экваториального пояса Юпитера считается появление над ним слоя более светлых облаков, под которыми и скрывается полоса тёмных облаков[58]. По данным исследований, проведённых телескопом «Хаббл», был сделан вывод о том, что пояс не исчез полностью, а просто оказался скрыт под слоем облаков, состоящих из аммиака[59].

Большое красное пятно

Благодаря исследованиям, проведённым в конце 2000 года зондом «Кассини», было выяснено, что Большое красное пятно связано с нисходящими потоками (вертикальная циркуляция атмосферных масс); облака здесь выше, а температура ниже, чем в остальных областях. Цвет облаков зависит от высоты: синие структуры — самые верхние, под ними лежат коричневые, затем белые. Красные структуры — самые низкие[7]. Скорость вращения Большого красного пятна составляет 360 км/ч[2]. Его средняя температура составляет −163 °С, причём между окраинными и центральными частями пятна наблюдается различие в температуре порядка 3—4 градусов[60][61]. Это различие, как предполагается, ответственно за тот факт, что атмосферные газы в центре пятна вращаются по часовой стрелке, в то время как на окраинах — против[60][61]. Также выдвинуто предположение о взаимосвязи температуры, давления, движения и цвета Красного пятна, хотя как именно она осуществляется, учёные пока затрудняются сказать[61].

Время от времени на Юпитере наблюдаются столкновения больших циклонических систем. Одно из них произошло в 1975 году, в результате чего красный цвет Пятна поблёк на несколько лет. В конце февраля 2002 года ещё один гигантский вихрь — Белый овал — начал тормозиться Большим красным пятном, и столкновение продолжалось целый месяц[62]. Однако оно не нанесло серьёзного ущерба обоим вихрям, так как произошло по касательной[63].

Красный цвет Большого красного пятна представляет собой загадку. Одной из возможных причин могут быть химические соединения, содержащие фосфор[30]. Фактически цвета и механизмы, создающие вид всей юпитерианской атмосферы, до сих пор ещё плохо поняты и могут быть объяснены только при прямых измерениях её параметров.

В 1938 году было зафиксировано формирование и развитие трёх больших белых овалов вблизи 30° южной широты. Этот процесс сопровождался одновременным формированием ещё нескольких маленьких белых овалов — вихрей. Это подтверждает, что Большое красное пятно представляет собой самый мощный из юпитерианских вихрей. Исторические записи не обнаруживают подобных долго существующих систем в средних северных широтах планеты. Наблюдались большие тёмные овалы вблизи 15° северной широты, но, видимо, необходимые условия для возникновения вихрей и последующего их превращения в устойчивые системы, подобные Красному пятну, существуют только в Южном полушарии[62].

Малое красное пятно

Комментариев нет:

Отправить комментарий