Внутренняя структура

Уран тяжелее Земли в 14,5 раз, что делает его наименее массивной из планет-гигантов Солнечной системы. Плотность Урана, равная 1,270 г/см³, ставит его на второе место после Сатурна по наименьшей плотности среди планет Солнечной системы[6]. Несмотря на то, что радиус Урана немного больше радиуса Нептуна, его масса несколько меньше[2], что свидетельствует в пользу гипотезы, согласно которой он состоит в основном из различных льдов — водного, аммиачного и метанового[8]. Их масса, по разным оценкам, составляет от 9,3 до 13,5 земных масс[8][53]. Водород и гелий составляют лишь малую часть от общей массы (между 0,5 и 1,5 земных масс[8]); оставшаяся доля (0,5 — 3,7 земных масс[8]) приходится на горные породы (которые, как полагают, составляют ядро планеты).Стандартная модель Урана предполагает, что Уран состоит из трёх частей: в центре каменное ядро, в середине ледяная оболочка и снаружи водородно-гелиевая атмосфера[8][54]. Ядро является относительно маленьким, с массой приблизительно от 0,55 до 3,7 земных масс и с радиусом в 20 % от радиуса всей планеты. Мантия (льды) составляет бо́льшую часть планеты (60 % от общего радиуса, до 13,5 земных масс). Атмосфера при массе, составляющей всего 0,5 земных масс (или, по другим оценкам, 1,5 земной массы), простирается на 20 % радиуса Урана[8][54]. В центре Урана плотность должна повышаться до 9 г/см³. Давление на границе ядра и мантии должно достигать 8 млн бар (800 ГПа) при температуре в 5000 К[53][54]. Ледяная оболочка фактически не является ледяной в общепринятом смысле этого слова, так как состоит из горячей и плотной жидкости, являющейся смесью воды, аммиака и метана[8][54]. Эту жидкость, обладающую высокой электропроводностью, иногда называют «океаном водного аммиака»[55]. Состав Урана и Нептуна сильно отличается от состава Юпитера и Сатурна благодаря «льдам» преобладающим над газами, оправдывая помещение Урана и Нептуна в категорию ледяных гигантов.

Несмотря на то, что описанная выше модель наиболее распространена, она не является единственной. На основании наблюдений можно также построить и другие модели — например, в случае если существенное количество водородного и скального материала смешивается в ледяной мантии, то общая масса льдов будет ниже, и соответственно, полная масса водорода и скального материала — выше[53]. В настоящее время доступные данные не позволяют определить, какая модель правильней. Жидкая внутренняя структура означает, что у Урана нет никакой твёрдой поверхности, так как газообразная атмосфера плавно переходит в жидкие слои[8]. Однако, ради удобства за «поверхность» было решено условно принять сплющенный сфероид вращения, где давление равно 1 бару. Экваториальный и полярный радиус этого сплющенного сфероида составляют 25 559 ± 4 и 24 973 ± 20 км. Далее в статье эта величина и будет приниматься за нулевой отсчёт для шкалы высот Урана[2].

Внутренняя температура

Температура Урана значительно ниже температуры других планет-гигантов Солнечной системы[56][57]. Тепловое излучение планеты очень низкое, и причина этого в настоящее время остаётся неизвестной. Нептун, схожий с Ураном размерами и составом, излучает в космос в 2,61 раза больше тепловой энергии, чем получает от Солнца[57]. У Урана же этот показатель равен 0,042 ± 0,047 Вт/м², и эта величина меньше той, которую выделяет земное ядро (~0,075 Вт/м²)[58]. Измерения в дальней инфракрасной части спектра показали, что Уран излучает лишь 1,06 ± 0,08 % энергии от той, что получает от Солнца (то есть избыточная теплота крайне мала, почти отсутствует)[9][58]. Самая низкая температура, зарегистрированная в тропопаузе Урана, составляет 49 К, что делает планету самой холодной из всех планет Солнечной системы — даже более холодной, чем Нептун[9][58].Существуют две гипотезы, пытающиеся объяснить этот феномен. Первая из них утверждает, что протопланета, предположительно столкнувшаяся с Ураном во время формирования Солнечной системы и вызвавшая большой наклон его оси вращения, также «унесла» с собой и часть исходной температуры, оставив планету с уже заранее исчерпанными запасами тепла[59]. Вторая теория гласит, что в атмосфере Урана имеется некая прослойка, препятствующая тому, чтобы тепло от ядра достигало верхних слоёв и выходило за пределы атмосферы в тех же количествах, в каких поступило в атмосферу[8]. Например, такая конвекция может иметь место в том случае, когда рядом расположены два различных по составу слоя, которые и могут препятствовать восходящим «потокам» тепла от ядра[9][58].

Отсутствие избыточного теплового излучения планеты значительно затрудняет определение температуры её недр, однако если предположить, что температурные условия внутри Урана близки к характерным для других планет-гигантов, то там возможно существование жидкой воды и, следовательно, Уран может входить в число планет Солнечной системы, где возможно существование жизни[60].

Атмосфера

Состав

Состав атмосферы Урана заметно отличается от остального состава планеты благодаря высокому содержанию молекулярного водорода и гелия[9]. Молярная доля гелия (то есть, отношение количества атомов гелия к количеству молекул водорода/гелия) в верхнем слое атмосферы соответствует массовой фракции 0,26 ± 0,05 [9][58][63]. Это значение очень близко к протозвёздной гелиевой массовой фракции (0,275 ± 0,01)[64]. Гелий не локализован в центре планеты, что характерно для других газовых гигантов[9]. Третья составляющая атмосферы Урана — метан (CH4)[9]. Метан обладает хорошо видимыми полосами поглощения в видимом и ближнем инфракрасном спектре. Молекулы метана составляют 2,3 % от общей массовой фракции на уровне давления в 1,3 бара[9][65][66]. Это соотношение значительно снижается при повышении высоты из-за чрезвычайно низкой температуры, что заставляет метан «вымерзать»[67]. Присутствие метана, поглощающего свет красной части спектра, придаёт планете её зелёно-голубой цвет[68]. Распространённости менее летучих соединений, таких, как аммиак, вода и сероводород, в глубине атмосферы известны плохо[9][69]. Кроме того, в верхних слоях Урана обнаружены следы этана (C2H6), метилацетилена (CH3C2H) и диацетилена (C2HC2H)[67][70][71]. Эти углеводороды, как предполагают, являются продуктом фотолиза метана солнечной ультрафиолетовой радиацией[72]. Спектроскопия также обнаружила следы водяного пара, угарного и углекислого газов. Вероятно, они попадают на Уран из внешних источников (например, из пролетающих мимо комет)[70][71][73].Тропосфера

Тропосфера — самая нижняя и самая плотная часть атмосферы — характеризуется уменьшением температур с высотой[9]. Температура падает от 320 К в самом начале тропосферы (на глубине в 300 км) до 53 К на высоте в 50 км[66][61]. Температура в самой верхней части тропосферы (тропопаузе) варьирует от 57 до 49 К в зависимости от широты[9][56]. Тропопауза ответственна за большую часть инфракрасного излучения (в дальней инфракрасной части спектра) планеты, и позволяет определить эффективную температуру планеты (59,1 ± 0,3 K)[56][58]. Тропосфера обладает сложным строением: предположительно, водные облака могут находиться в промежутке давления от 50 до 100 бар, облака гидросульфида аммония — в диапазоне 20-40 бар, облака аммиака и сероводорода — в диапазоне 3-10 бар. Метановые же облака могут быть расположены в промежутке между 1 и 2 барами[9][65][61][74]. Тропосфера — очень динамичная часть атмосферы, и в ней хорошо видны сезонные изменения, облака и сильные ветры[57].Верхняя часть атмосферы

После тропопаузы начинается стратосфера, где температура не понижается, а, наоборот, увеличивается с высотой: с 53 К в тропопаузе — до 800—850 К в основной части термосферы[62]. Нагревание стратосферы вызвано поглощением солнечной инфракрасной и ультрафиолетовой радиации метаном и другими углеводородами, образующимися благодаря фотолизу метана[67][72]. Кроме того, стратосфера нагревается также и термосферой[75][76]. Углеводороды занимают относительно низкий слой от 100 до 280 км в промежутке от 10 — до 0,1 миллибар и температурные границы между 75 и 170 К[67]. Наиболее распространённые углеводороды — ацетилен и этан — составляют в этой области 10−7 относительно водорода, который по концентрации схож здесь с метаном и угарным газом[67][70][73]. У более тяжёлых углеводородов, углекислого газа и водяного пара это отношение ещё на три порядка ниже[70]. Этан и ацетилен имеют свойство уплотняться в более холодной и низкой части стратосферы и тропопаузе, формируя туманы[72]. Однако концентрация углеводородов выше этих туманов значительно меньше, чем на других планетах-гигантах[67][75]. Наиболее удалённая от поверхности часть атмосферы — термосфера/корона — имеет температуру в 800—850 К (как и стратосфера)[9][75], но причины такой температуры пока не поддаются анализу. Ни солнечная ультрафиолетовая радиация (ни ближняя, ни дальняя часть ультрафиолетового спектра), ни полярные сияния не могут обеспечить нужную энергию. Хотя низкая эффективность охлаждения из-за отсутствия углеводородов в верхней части стратосферы может вносить свой вклад[62][75]. В дополнение к молекулярному водороду, термосфера содержит большое количество свободных водородных атомов. Их маленькая молекулярная масса и большая температура могут помочь объяснить, почему термосфера простирается на 50 000 км или, говоря иначе, на два планетарных радиуса[62][75]. Эта расширенная термосфера/корона является уникальной особенностью планеты[75]. Именно она является причиной уменьшения пылевых частиц в кольцах Урана[62]. Термосфера Урана и верхний слой стратосферы образуют ионосферу[66], которая занимает высоту от 2000 до 10000 км[66]. Ионосфера Урана более плотная, чем у Сатурна и Нептуна, по причине отсутствия в верхней стратосфере концентрации углеводородов[75][77]. Ионосфера, главным образом, поддерживается солнечной ультрафиолетовой радиацией и целиком зависит от солнечной активности[78]. Полярные сияния не являются здесь такими же частыми и существенными, как на Юпитере и Сатурне[75][79].Кольца Урана

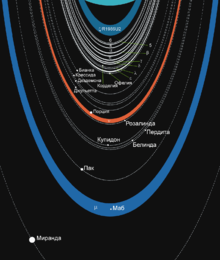

В 1789 году Уильям Гершель утверждал, что видел кольца, однако этот факт выглядит сомнительным, поскольку ещё в течение двух веков после открытия другие астрономы не могли их обнаружить. Кольцевая система Урана была подтверждена официально лишь 10 марта 1977 года американскими учёными Джеймсом Л. Элиотом (James L. Elliot), Эдвардом В. Данхэмом (Edward W. Dunham) и Дугласом Дж. Минком (Douglas J. Mink), использовавшими бортовую обсерваторию Койпера. Открытие было сделано случайно — группа первооткрывателей планировала провести наблюдения атмосферы Урана при покрытии Ураном звезды SAO 158687. Однако, анализируя полученную после проведённых наблюдений информацию, они обнаружили покрытие звезды ещё до её покрытия Ураном, причём произошло это несколько раз подряд. В результате исследований было открыто 9 колец Урана[82]. Когда в окрестности Урана прибыл космический аппарат Вояджер-2, при помощи бортовой оптики удалось обнаружить ещё 2 кольца, тем самым увеличив общее число известных колец до 11[12]. В декабре 2005 года космический телескоп «Хаббл» позволил открыть ещё 2 ранее неизвестных кольца. Они были удалены на расстояние в два раза большее, чем ранее открытые кольца — и поэтому их ещё часто называют «внешней системой колец Урана». Кроме колец, «Хаббл» также помог открыть два ранее неизвестных небольших спутника, один из которых (Маб) разделяет свою орбиту с самым внешним кольцом. Последние два кольца доводят общее количество колец Урана до 13[83]. В апреле 2006 года изображения новых колец, полученные обсерваторией Кек на Гавайских островах, позволили различить цвета внешних колец. Одно из них было красным, а другое (самое внешнее) — синим[84][85]. Предполагают, что синий цвет внешнего кольца обусловлен тем, что он состоит из мелких частиц водяного льда с поверхности Маб[84][86]. Внутренние кольца планеты выглядят серыми[84].

В работах первооткрывателя Урана Уильяма Гершеля первое упоминание о кольцах встречается в его записи от 22 февраля 1789 года. В своих примечаниях к наблюдениям он отметил, что предполагает у Урана наличие колец[87]. Гершель также заподозрил наличие в них красного цвета (что и было подтверждено в 2006 году наблюдениями обсерватории Кек в случае предпоследнего кольца). Примечания Гершеля попали в Журнал Королевского общества в 1797 году. Однако впоследствии, на протяжении почти двух столетий с 1797 по 1979 год, кольца в литературе не упоминаются вовсе, что, конечно, даёт право подозревать ошибку учёного[88]. Тем не менее, достаточно точные описания увиденного Гершелем не дают повода просто так сбрасывать со счетов его наблюдения[84].

При наблюдениях с Земли можно заметить, что иногда кольца Урана своей плоскостью повёрнуты в сторону наблюдателя. В 2007-2008 годах кольца были обращены к наблюдателю ребром.

Магнитосфера Урана

До начала исследований с помощью Вояджера-2 никаких измерений магнитного поля Урана не проводилось. Перед прибытием аппарата к орбите Урана в 1986 году предполагалось, что оно будет соответствовать направлению солнечного ветра. В этом случае геомагнитные полюса должны были бы совпадать с географическими, которые лежат в плоскости эклиптики[89]. Измерения Вояджера-2 позволили обнаружить у Урана весьма специфическое магнитное поле, которое не направлено из геометрического центра планеты, и наклонено на 59 градусов относительно оси вращения[89][90]. Фактически, магнитный диполь смещён от центра планеты к южному полюсу примерно на 1/3 от радиуса планеты[89]. Эта необычная геометрия приводит к очень асимметричному магнитному полю, где напряжённость на поверхности в южном полушарии может составлять 0,1 Гаусса, тогда как в северном полушарии может достигать 1,1 Гаусса[89]. В среднем по планете этот показатель равен 0,23 Гауссам[89] (для сравнения, магнитное поле Земли одинаково в обоих полушариях, и «магнитный экватор» фактически соответствует «физическому экватору»[90]). Дипольный момент Урана превосходит Земной в 50 раз[89][90]. Кроме Урана, аналогичное смещённое и «накренившееся» магнитное поле также наблюдается и у Нептуна[90] — в связи с этим предполагают, что такая конфигурация является характерной для ледяных гигантов. Одна из теорий объясняет данный феномен тем обстоятельством, что магнитное поле у планет земной группы и других планет-гигантов генерируется в центральном ядре, а магнитное поле у «ледяных гигантов» формируется на относительно малых глубинах: например, в океане жидкого аммиака, в тонкой конвективной оболочке, окружающей жидкую внутреннюю часть, имеющую стабильную слоистую структуру[55][91].Тем не менее, общее строение магнитосферы Урана имеет схожую структуру с другими планетами Солнечной системы. Головная ударная волна простирается на 23 планетарных радиуса — перед магнитопаузой, простирающейся на 18 радиусов Урана. Имеются развитые магнитный хвост и радиационные пояса[89][90][92]. В этом отношении Уран больше напоминает Сатурн, но отличается от Юпитера[89][90]. Магнитный хвост Урана тянется за планетой на миллионы километров, и поперечным вращением планеты искривлён «в штопор»[89][93]. Магнитосфера Урана содержит заряженные частицы: протоны, электроны и небольшое количество H2+ ионов[90][92]. Никаких более тяжёлых ионов в ходе исследований обнаружено не было. Бо́льшая часть этих частиц наверняка происходит из горячей термосферы Урана[92]. Энергии ионов и электронов могут достигать 4 и 1,2 мега-электрон-вольт (МэВ)[92]. Плотность низкоэнергетических ионов (то есть ионов с энергией менее 100 эВ) во внутренней магнитосфере — около 2 ионов на кубический сантиметр[94]. Важную роль в магнитосфере Урана играют его спутники, образующие большие полости в магнитном поле[92]. Поток частиц достаточно высок, чтобы вызвать затемнение поверхности или изменения в пространственном наклоне лун в течение 100 000 лет[92]. Это может быть причиной постепенного «потемнения» спутников и колец Урана[81]. На Уране хорошо развиты полярные сияния, которые видны как яркие дуги вокруг обоих полярных полюсов[75]. Однако, в отличие от Юпитера, на Уране полярные сияния не значимы для энергетического баланса планетарной термосферы[79].

Комментариев нет:

Отправить комментарий