Европа

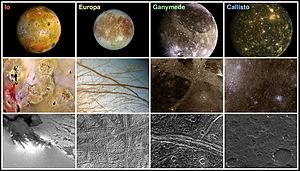

Наибольший интерес представляет Европа, обладающая глобальным океаном, в котором не исключено наличие жизни. Специальные исследования показали, что океан простирается вглубь на 90 км, его объём превосходит объём земного Мирового океана[88]. Поверхность Европы испещрена разломами и трещинами, возникшими в ледяном панцире спутника[88]. Высказывалось предположение, что источником тепла для Европы служит именно сам океан, а не ядро спутника[89]. Существование подлёдного океана предполагается также на Каллисто и Ганимеде[62]. Основываясь на предположении о том, что за 1—2 млрд лет кислород мог проникнуть в подлёдный океан, ученые теоретически предполагают наличие жизни на спутнике[90][91]. Содержание кислорода в океане Европы достаточно для поддержания существования не только одноклеточных форм жизни, но и более крупных[92]. Этот спутник занимает второе место по возможности возникновения жизни после Энцелада[93].Ио

Ганимед

Ганимед является самым большим спутником не только Юпитера, но и вообще в Солнечной системе среди всех спутников планет[44]. Ганимед и Каллисто покрыты многочисленными кратерами, на Каллисто многие из них окружены трещинами[44].Каллисто

На Каллисто, как предполагается, также есть океан под поверхностью спутника; на это косвенно указывает магнитное поле Каллисто, которое может быть порождено наличием электрических токов в солёной воде внутри спутника. Также в пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что магнитное поле у Каллисто меняется в зависимости от его ориентации на магнитное поле Юпитера, то есть существует высокопроводящая жидкость под поверхностью данного спутника[96][97].Особенности галилеевых спутников

Все крупные спутники Юпитера вращаются синхронно и всегда обращены к Юпитеру одной и той же стороной вследствие влияния мощных приливных сил планеты-гиганта. При этом Ганимед, Европа и Ио находятся друг с другом в орбитальном резонансе 4:2:1[20][44]. К тому же среди спутников Юпитера существует закономерность: чем дальше спутник от планеты, тем меньше его плотность (у Ио — 3,53 г/см³, Европы — 2,99 г/см³, Ганимеда — 1,94 г/см³, Каллисто — 1,83 г/см³)[98]. Это зависит от количества воды на спутнике: на Ио её практически нет, на Европе — 8 %, на Ганимеде и Каллисто — до половины их массы[98][99].Малые спутники Юпитера

Остальные спутники намного меньше и представляют собой скалистые тела неправильной формы. Среди них есть обращающиеся в обратную сторону. Из числа малых спутников Юпитера немалый интерес для учёных представляет собой Амальтея: как предполагается, внутри неё существует система пустот, возникших в результате имевшей место в далёком прошлом катастрофы — из-за метеоритной бомбардировки Амальтея распалась на части, которые затем вновь соединились под действием взаимной гравитации, но так и не стали единым монолитным телом[100].Метида и Адрастея — ближайшие спутники к Юпитеру с диаметрами примерно 40 и 20 км соответственно. Они движутся по краю главного кольца Юпитера по орбите радиусом 128 тысяч км, делая оборот вокруг Юпитера за 7 часов и являясь при этом самыми быстрыми спутниками Юпитера[101].

Общий диаметр всей системы спутников Юпитера составляет 24 млн км[85]. Более того, предполагается, что в прошлом спутников у Юпитера было ещё больше, но некоторые из них упали на планету под воздействием её мощной гравитации[83].

Спутники с обратным вращением вокруг Юпитера

Спутники Юпитера, чьи названия заканчиваются на «е» — Карме, Синопе, Ананке, Пасифе и другие (см. группа Ананке, группа Карме, группа Пасифе) — обращаются вокруг планеты в обратном направлении (ретроградное движение) и, по предположениям учёных, образовались не вместе с Юпитером, а были захвачены им позже. Аналогичным свойством обладает спутник Нептуна Тритон[102].Временные луны Юпитера

Некоторые кометы представляют собой временные луны Юпитера. Так, в частности, комета Кусиды — Мурамацу(англ.)русск. в период с 1949 по 1961 гг. была спутником Юпитера, совершив за это время вокруг планеты два оборота[103][104][105]. Кроме данного объекта известно ещё, как минимум, о 4 временных лунах планеты-гиганта[103].Кольца Юпитера

Кольца оптически тонки, оптическая толщина их ~10−6, а альбедо частиц всего 1,5 %. Однако наблюдать их всё же возможно: при фазовых углах, близких к 180 градусам (взгляд «против света»), яркость колец возрастает примерно в 100 раз, а тёмная ночная сторона Юпитера не оставляет засветки. Всего колец три: одно главное, «паутинное» и гало.

Главное кольцо простирается от 122 500 до 129 230 км от центра Юпитера. Внутри главное кольцо переходит в тороидальное гало, а снаружи контактирует с паутинным. Наблюдаемое прямое рассеяние излучения в оптическом диапазоне характерно для пылевых частиц микронного размера. Однако пыль в окрестности Юпитера подвергается мощным негравитационным возмущениям, из-за этого время жизни пылинок 103±1 лет. Это означает, что должен быть источник этих пылинок. На роль подобных источников подходят два малых спутника, лежащих внутри главного кольца — Метида и Адрастея. Сталкиваясь с метеороидами, они порождают рой микрочастиц, которые впоследствии распространяются по орбите вокруг Юпитера. Наблюдения паутинного кольца выявили два отдельных пояса вещества, берущих начало на орбитах Фивы и Амальтеи. Структура этих поясов напоминает строение зодиакальных пылевых комплексов[29].

Троянские астероиды

Существует две теории, объясняющих происхождение троянцев. Первая утверждает, что они возникли на конечном этапе формирования Юпитера (рассматривается аккрецирующий вариант). Вместе с веществом были захвачены планетозимали, на которые тоже шла аккреция, а так как механизм был эффективным, то половина из них оказались в гравитационной ловушке. Недостатки этой теории: число объектов, возникших таким образом, на четыре порядка больше наблюдаемого, и они имеют гораздо больший наклон орбиты[110].

Вторая теория — динамическая. Через 300—500 млн лет после формирования солнечной системы Юпитер и Сатурн проходили через резонанс 1:2. Это привело к перестройке орбит: Нептун, Плутон и Сатурн увеличили радиус орбиты, а Юпитер уменьшил. Это повлияло на гравитационную устойчивость пояса Койпера, и часть астероидов, его населявших, переселились на орбиту Юпитера. Одновременно с этим были разрушены все изначальные троянцы, если таковые были[111].

Дальнейшая судьба троянцев неизвестна. Ряд слабых резонансов Юпитера и Сатурна заставит их хаотично двигаться, но какова будет эта сила хаотичного движения и будут ли они выброшены со своей нынешней орбиты, трудно сказать. Кроме этого, столкновения между собой медленно, но верно уменьшают количество троянцев. Какие-то фрагменты могут стать спутниками, а какие-то кометами[112].

Комментариев нет:

Отправить комментарий