Атмосферные образования, облака и ветра

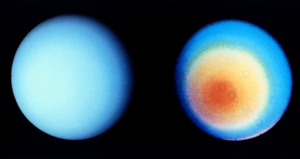

К сожалению, «Вояджер-2» приблизился к Урану во время «Южного полярного лета» и не смог зафиксировать северный полярный круг. Однако в начале XXI столетия, когда северное полушарие Урана удалось рассмотреть через космический телескоп «Хаббл» и телескопы обсерватории имени В. М. Кека, никакого «капюшона» или «кольца» в этой части планеты обнаружено не было[96]. Таким образом, была отмечена очередная асимметрия в строении Урана, особенно яркого близ южного полюса и равномерно тёмного в областях к северу от «южного кольца»[96].

Помимо общей атмосферной структуры планеты, «Вояджер-2» также отметил 10 маленьких ярких облачков, большая часть которых была отмечена в области нескольких градусов севернее «южного кольца»[12]; во всех иных отношениях Уран напоминал «динамически мёртвую» планету. Однако в 1990-х годах число зарегистрированных ярких облаков значительно выросло, причём бо́льшая их часть была обнаружена в северном полушарии планеты, которое в это время стало видимым[57]. Возможно, это объясняется тем, что яркие облака легче заметить в северном полушарии, нежели в более ярком южном[57]. В структуре облаков двух полушарий имеются различия[98]: северные облака менее крупные, более яркие и более вытянутые[99]. Судя по всему, они расположены на большей высоте[99]. Время жизни облаков бывает самое разное — некоторые из замеченных облаков не просуществовали и нескольких часов, в то время как минимум одно из южных сохранилось с момента пролёта около Урана «Вояджера-2»[57][95]. Недавние наблюдения Нептуна и Урана показали, что между облаками этих планет есть и много схожего[57]. Хотя погода на Уране более спокойная, на нём, так же, как и на Нептуне, были отмечены «тёмные пятна» (атмосферные вихри) — в 2006 году впервые в его атмосфере был замечен и сфотографирован вихрь[100].

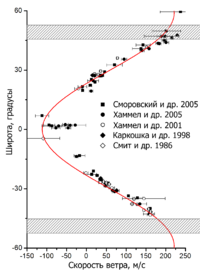

Отслеживание различных облаков позволило определить зональные ветры, дующие в верхней тропосфере Урана[57]. На экваторе ветры являются ретроградными, то есть дуют в обратном по отношению к вращению планеты направлении, и их скорости (так как движение обратно вращению) составляют −100 и −50 м/с[57][96]. Скорости ветров стремятся к нулю с увеличением расстояния от экватора вплоть до широты ± 20°, где ветра почти нет. Ветра начинают дуть в направлении вращения планеты вплоть до полюсов[57]. Скорости ветров начинают расти, достигая своего максимума в широтах ±60°, и падая практически до нуля на полюсах[57]. Скорость ветра на широте в −40° колеблется от 150 до 200 м/с, а дальше наблюдениям мешает «Южное кольцо», своей яркостью затеняющее облака, и не позволяющее вычислить скорость ветра ближе к южному полюсу. Максимальная же скорость ветра, замеченная на планете, была зарегистрирована на северном полушарии на широте +50° и равняется более чем 240 м/с[57][96][101].

Сезонные изменения

В течение короткого периода с марта по май 2004 года в атмосфере Урана было замечено более активное появление облаков, почти как на Нептуне[99][102]. Наблюдения зарегистрировали скорость ветра до 229 м/с (824 км/ч) и постоянную грозу, названную «фейерверком четвёртого июля»[95]. 23 августа 2006 года Институт исследования космического пространства (Боулдер, штат Колорадо, США) и Университет Висконсина наблюдали тёмное пятно на поверхности Урана, что позволило расширить знания о смене времён года на этой планете[100]. Почему происходит такое повышение активности, точно неизвестно — возможно, «экстремальный» наклон оси Урана приводит к «экстремальным» же сменам сезонов[44][103]. Определение сезонных вариаций Урана остаётся лишь делом времени, ведь первые качественные сведения о его атмосфере были получены менее чем 84 года назад («уранианский год» длится 84 земных года). Фотометрия, начатая примерно половину уранианского года назад (в 1950-е годы), показала вариации яркости планеты в двух диапазонах: с максимумами, приходящимися на периоды солнцестояний, и минимумами во время равноденствий[104]. Подобная периодическая вариация была отмечена благодаря микроволновым измерениям тропосферы, начатым в 1960-е годы[105]. Стратосферные температурные измерения, появившиеся в 1970-е, также позволили выявить максимумы во время солнцестояний (в частности, в 1986 году)[76]. Большинство этих изменений предположительно происходит из-за асимметрии планеты[98].Тем не менее, как показывают исследования, сезонные изменения на Уране не всегда зависят от факторов, указанных выше[103]. В период своего предыдущего «северного солнцестояния» в 1944 году у Урана поднялся уровень яркости в области северного полушария — это показало, что оно не всегда было тусклым[104]. Видимый, обращённый к Солнцу полюс, во время солнцестояния набирает яркость и после равноденствия стремительно темнеет[103]. Детальный анализ визуальных и микроволновых измерений показал, что увеличение яркости не всегда происходит во время солнцестояния. Также происходят изменения в меридианном альбедо[103]. Наконец, в 1990-е годы, когда Уран покинул точку солнцестояния, благодаря космическому телескопу «Хаббл» удалось заметить, что южное полушарие начало заметно темнеть, а северное — становиться ярче[97], в нём увеличивалась скорость ветров и становилось больше облаков[95], но прослеживалась тенденция к прояснению[99]. Механизм, управляющий сезонными изменениями, всё ещё недостаточно изучен[103]. Около летних и зимних солнцестояний оба полушария Урана находятся либо под солнечным светом, либо под тьмой открытого космоса. Прояснения освещённых солнцем участков, как предполагают, происходят из-за локального утолщения тумана и облаков метана в слоях тропосферы[97]. Яркое кольцо на широте в −45° также связано с облаками метана[97]. Другие изменения в южной полярной области могут объясняться изменениями в более низких слоях. Вариации изменения интенсивности микроволнового излучения с планеты, по всей видимости, вызваны изменениями в глубинной тропосферной циркуляции, потому что толстые полярные облака и туманы могут помешать конвекции[106]. Когда близится день осеннего равноденствия, движущиеся силы изменяются, и конвекция может произойти снова[95][106].

Комментариев нет:

Отправить комментарий