Планетарная астрономия

Здесь есть две отрасли: теоретическая и наблюдательная. Наблюдательные исследования в первую очередь связаны с изучением малых тел Солнечной системы с помощью оптических и радиотелесков. Они позволяют выяснить такие характеристики как форма тела, вращение, состав и рельеф поверхности и т. п.Теоретические исследования связаны с динамикой: использование законов небесной механики применительно к телам Солнечной системы и внесолнечным планетным системам.

Планетарная геология

Геоморфология

- Структуры, возникающие под действием давления (многоканальные бассейны, кратеры)

- Вулканические и тектонические структуры (Лавовые потоки, трещины, :en:борозды на поверхности Луны)

- :en:Космическое выветривание — эрозионные процессы в условиях открытого космоса (непрерывная бомбардировка микрометеоритов, воздействие частиц высоких энергий, :en:ударное садоводство). Например, тонкая пыль (реголит), покрывающая поверхность Луны является результатом действия микрометеоритов.

- Структуры, возникающие под действием жидкости, которой могут являться как вода, так и замерзшие углеводороды, в зависимости от расстояния от Солнца и температуры на поверхности тела.

Космохимия, геохимия и петрология

Различные типы метеоритов, прилетевшие из пояса астероидов охватывают практически все части структуры астероидов, есть даже такие, которые образовались из ядра и мантии разрушенных астероидов (Палласит). Сочетание геохимии и наблюдательной астрономии также дают возможность проследить из каких именно астероидов был выбит данный метеорит.

Известно довольно мало марсианских метеоритов, которые могли бы предоставить сведения о составе марсианской коры, к тому же неизбежный недостаток информации о местах их образования на поверхности Марса дополнительно усложняет задачу построения теории эволюции марсианской литосферы. Всего до 2008 года было выявлено около 50 метеоритов с Марса.

За время программы Аполлон астронавтами было привезено на Землю 174 кг лунного грунта, плюс ещё несколько сотен граммов было доставлено советскими луноходами. Эти образцы позволили составить самый полный отчёт о составе другого космического тела Солнечной системы. Всего до 2008 года было выявлено около 100 лунных метеоритов.

Геофизика

Подобные измерения проводились в 1970-х годах посредством лунных орбитальных аппаратов над лунными морями, которые позволили выявить концентрацию массы в районе Моря дождей, Моря Ясности и Моря Кризисов.

Если магнитное поле планеты достаточно велико, то его взаимодействие с солнечным ветром образует магнитосферу вокруг планеты. Исследования космическими зондами магнитного поля Земли показали, что оно простирается в сторону Солнца на огромное расстояние в 10 радиусов Земли. Солнечный ветер — это поток высокоэнергичных заряженных частиц (в основном протоны и электроны), истекающих с солнечной короны, благодаря магнитному полю они обтекают Землю и движутся дальше вдоль магнитного хвоста Земли, который может простираться дальше в космос на сотни радиусов планеты в направлении перпендикулярном к Солнцу. В магнитосфере существуют области (радиационные пояса), в которой накапливаются и удерживаются проникшие в неё заряженные частицы.

Атмосферные науки

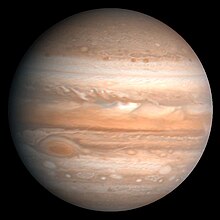

Скорость вращения планеты вокруг своей оси заметно влияет на потоки и течения в атмосфере. Особенно хорошо это видно на примере Юпитера и Сатурна, в атмосферах которых формируются системы полос и вихрей. Тоже самое можно увидеть и на примере планет земной группы, в частности на Венере

Комментариев нет:

Отправить комментарий